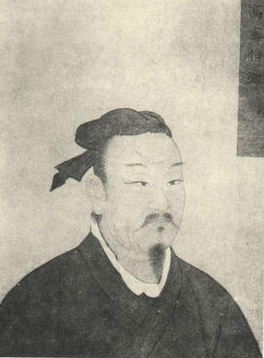

鄭玄

本 名:鄭玄

別 稱:鄭司農、后鄭

字 號:字康成

所處時代:東漢

民族族群:漢族

出生地:北海高密

出生時間:127年8月29日

去世時間:200年

主要作品:《天文七政論》《中侯》

主要成就:創立鄭學,漢代經學的集大成者;整理古籍,博采眾家之長

追 封:高密伯

鄭玄——東漢末年儒家學者鄭玄(127年8月29日-200年),字康成。北海郡高密縣(今山東省高密市)人。東漢末年儒家學者、經學大師。

鄭玄曾入太學攻《京氏易》、《公羊春秋》及《三統歷》、《九章算術》,又從張恭祖學《古文尚書》、《周禮》和《左傳》等,最后從馬融學古文經。游學歸里之后,復客耕東萊,聚徒授課,弟子達數千人,家貧好學,終為大儒。黨錮之禍起,遭禁錮,杜門注疏,潛心著述。晚年守節不仕,卻遭逼迫從軍,最終病逝于元城,年七十四。

鄭玄治學以古文經學為主,兼采今文經學。他遍注儒家經典,以畢生精力整理古代文化遺產,使經學進入了一個“小統一時代”。著有《天文七政論》、《中侯》等書,共百萬余言,世稱“鄭學”,為漢代經學的集大成者。唐貞觀年間,列鄭玄于二十二“先師”之列,配享孔廟。宋代時被追封為高密伯。后人建有鄭公祠以紀念。

人物生平

早而聰敏

鄭玄出生時,鄭氏家族已經敗落,他的祖父鄭明、父親鄭謹,都沒有出仕,只在鄉間務農,家中生活也比較貧寒。鄭玄自幼天資聰穎,又性喜讀書,勤奮好學。他從小學習書數之學,到八九歲時就精通算術。十二三歲時,就能誦讀和講述《詩》、《書》、《易》、《禮記》、《春秋》這儒家“五經”了。同時,鄭玄還喜歡鉆研天文學,并掌握了 “占候”、“風角”、“隱術”等一些以氣象、風向的變化而推測吉兇的方術。

鄭玄自少年時就一心向學,確立了學習經學的志向,終日沉湎于書卷中,孜孜以求。他不尚虛榮,天性務實,有一件小事很能說明這個問題。十一二歲的時候,他曾隨母親到外祖家做客,當時客人很多,在座的十多位客人都衣著華美,打扮得煥然一新,一個個言語清爽,夸夸其談,顯得很有地位和派頭。唯獨鄭玄默默地坐在一旁,似乎身份和才學都趕不上人家。其母見狀,感到面上無光,便暗地督促他出頭露面,顯露點才華,表現點闊綽和神氣。鄭玄卻不以為然,說這些庸俗的場面 “非我所志,不在所愿也”(引文見《太平廣記》卷215引《鄭玄別傳》)。

鄭玄十六歲的時候,不但精通儒家經典,詳熟古代典制,而且通曉讖緯方術之學,又能寫得一手好文章,在當地聲名遠播,被大家稱為神童。

折節向學

鄭玄雖然立志于潛心鉆研經學,并已具有了一定的經學造詣,但由于家境貧寒,生活困苦,已沒有條件繼續專門攻讀了,父母兄弟迫于生計問題,也都不允許他再不事產業而長年讀書了。在十八歲那年,他不得不出仕,充任鄉嗇夫之職,鄭玄在任上勤勤懇懇,十分認真,撫恤孤苦,甚得鄉里的好評,不久便晉級而成為鄉佐。

鄭玄不安于鄉吏的工作,不愿為吏以謀生,一心向往研究學術。因此,他在做鄉吏的同時,還利用一切可以利用的機會刻苦學習,每逢休假日也不回家,而到學校中向先生請教各種學術問題。他的父親對此極為反對,并一再督責和訓斥他。但父、兄的反對也改變不了他的志向,他仍堅持不懈地努力學習。到二十一歲時,已經博覽群書,具有了深厚的經學功底,并精于歷數圖緯之學,兼精算術。

當時的名士杜密任太山太守、北海相,到高密縣巡視時見到鄭玄,認為他是一個不可多得的人才,就把他升調到郡里為吏錄,使他得到學習和深造的機會。從此,鄭玄便結束了鄉吏生涯。到了北海郡不久,鄭玄又辭去吏職,入太學授業。他的老師第五元先,是當時京兆平陵(今陜西長安)的大姓,曾任兗州刺史,是一位很有學問的經學博士。鄭玄從師第五元先,先后學了《京氏易》、《公羊春秋》、《三統歷》、《九章算術》等,俱達到了通曉的程度。其中《京氏易》是西漢京房寫的,《公羊春秋》是戰國公羊高傳述、西漢初成書的,這兩部書都是今文經學的重要典籍。《三統歷》是西漢劉歆寫的歷法,《九章算術》則傳說是西周周公著的,這兩部書都屬歷數之學的重要著述。此后十年左右,皆為鄭玄折節求學的時代。

他師事第五元先后,又從東郡張恭祖學習了《周官》、《禮記》、《左氏春秋》、《韓詩》、《古文尚書》等書,其中除《禮記》和《韓詩》外,均為古文經學的重要典籍。鄭玄向第五元先和張恭祖學習了今古文經學兩大學派的重要經籍后,尚不以此為滿足,又從陳球受業,學習了《律令》。在此期間,他還以明經學、表節操為目的,游學于幽、并、兗、豫各州,遍訪名儒,轉益多師,虛心向他們學習,共同探討學術問題。讀萬卷書,行萬里路,不辭勞苦,孜孜求道,鄭玄的青年時代,就是這樣匆忙而充實地過去了。到了而立之年后,鄭玄已經成了一名有著較深造詣的經學家。他的學問在山東(指崤山或華山以東)已經可以說首屈一指、無出其右者了。

游學關西

鄭玄雖然已經學富五車,但他自己卻毫不滿足。當他感到關東(指函谷關以東)學者已經無人再可請教了的時候,便通過友人盧植的關系,離開故國,千里迢迢西入關中,拜扶風人馬融為師,以求進一步深造。馬融是當時最著名的經學大師,學問十分淵博。他遍注儒家經典,使古文經學達到了成熟的境地。他的門徒上千,長年追隨在身邊的就有四百余人,其中優秀者亦達五十人以上。

馬融為人比較驕貴和講究,雖然門徒眾多,但他只親自面授少數高材生,其余學生則由這些高材生轉相授業。鄭玄投學門下后,三年不為馬融所看重,甚至一直沒能見到他的面,只能聽其高足弟子們的講授。但鄭玄并未因此而放松學習,仍舊日夜尋究誦習,毫無怠倦。有一次,馬融和他的一些高足弟子在一起演算渾天問題,遇到了疑難而不能自解。有人說鄭玄精于數學,于是就把他召去相見。鄭玄當場很快就圓滿地解決了問題,使馬融與在場的弟子們都驚服不已,馬融對盧植說:“我和你都不如他呀!”自此以后,馬融對鄭玄十分看重,鄭玄便把平時學習中發現而未解決的疑難問題一一向馬融求教,對于篇籍的奧旨尋微探幽,無不精研,終得百尺竿頭更進一步。

鄭玄在馬融門下學習了七年,因父母年邁需要歸養,就向馬融告辭返回山東故里。馬融此時已經感到鄭玄是個了不起的人才,甚至會超過自己,他深有感慨地對弟子們說:“鄭生今去,吾道東矣!”意思是說,由他承傳的儒家學術思想,一定會由于鄭玄的傳播而在關東發揚光大。

隱修經業

從馬融那里學成回鄉后,鄭玄已經四十多歲了,這時他已成為全國著名的精通今古文經學的大師了,于百家之學無所不通。于是遠近有數百上千人投到他的門下,拜他為師,聽他講學。當時他家里還很貧窮,便“客耕東萊”,一面種田維持生計,一面教授門徒。

漢靈帝建寧元年(168年),朝廷下詔各州郡查究黨人,凡“黨人”及其門生、故吏、父子、兄弟現居官位者,一概免職禁錮,發生了第二次“黨錮之禍”。鄭玄曾為杜密故吏,受杜密的賞識與提攜,所以也被視為黨人,于建寧四年(171年)和同郡人孫嵩等四十余人俱被禁錮。

鄭玄起初從第五元先學習《京氏易》、《公羊春秋》,是屬于今文經學派的。后來他又跟張恭祖學習《周官》、《左氏春秋》、《古文尚書》,這是屬于古文經學派的。他在馬融門下受業多年,而馬融乃是古文經學大師。

總的看,鄭玄是傾向于古文經學一邊的。但是,鄭玄并不遵守當時經學中師法、家法那一套,他以自己淵博的學識遍注古文經,注中并不專用古文經學家的釋義,同時也采用了許多個今文經學家的解釋。即以古文為主,兼采今文,擇善而從。

鄭玄從四十五歲被禁錮,到了五十八歲才蒙赦令,前后長達十四年。在此期間,他打破了經學的家法,注釋與著書“幾百余萬言”,創立了“鄭學”,在中國經學發展史上做出了無與倫比的杰出貢獻。鄭學”逐漸成為“天下所宗”的儒學。例如,鄭玄所注的古文經學費氏《易》流行,而今文經的施、孟、梁邱三家《易》便廢止了;鄭注《古文尚書》流傳,而今文經的歐陽、大小夏侯三家《尚書》便散失了;鄭玄箋注了古文經的《毛詩》,而今文經的齊、魯、韓三家的《詩》也就不顯了。鄭學的出現,使經學的發展產生了重要的變化,它使經學進入了一個“統一時代”(皮錫瑞語,見《經學歷史》)。

守節不仕

黃巾起義爆發后,朝廷被迫大赦黨人。解除黨禁后,朝廷當政者對鄭玄的大名已早有所聞,于是爭相聘請他入朝擔任要職。但鄭玄求名而不求官,羞與外戚閹寺為伍,絕不愿涉足仕途,乃屢拒征辟,一心一意從事著書講學的學術工作。中平二年(185年),執掌朝廷權柄的外戚大將軍何進為了籠絡人心,首先征辟鄭玄入朝為官。州郡官吏脅迫起行,鄭玄不得已,只好入朝去見何進。何進為表示禮賢下士,對鄭玄禮敬有加,設幾、杖之禮以待之。鄭玄為保其名士節操,拒不穿朝服,只穿普通儒者的便服與何進相見。僅隔了一夜,未等授予官職就逃走了。

靈帝中平四年(187年),三府(太尉、司空、司徒)曾先后兩次征辟鄭玄,但他都借故婉言謝絕了。第二年,鄭玄與荀爽、申屠蟠、襄楷、韓融、陳紀等十四人并被征為博士,他因父喪而未去。后將軍袁隗表舉鄭玄為侍中,他仍以居喪為理由而拒絕出仕。

中平六年(189年),靈帝死,少帝劉辯繼位,不久董卓廢少帝而立獻帝,遷都長安。這時,公卿們又舉鄭玄任趙王劉乾的國相,但因戰亂道路不通,仍沒有受召。鄭玄屢拒征辟,其間除避亂于徐州外,大多在家鄉隱居,聚徒講學,專心經術,著書立說。他的弟子遍于天下,多有人自遠方而投至門下,如趙商、崔琰、公孫方、王基、國淵、郗慮等即為著名者。他的學生常常超過千人,為一時之盛。

漢獻帝初平二年(191年),黃巾軍攻占青州,鄭玄只得逃到徐州避亂。徐州牧陶謙曾大破黃巾軍,境內比較安定,他聽得鄭玄到來,極為歡迎,以師友之禮相接待。鄭玄把自己安頓在南城之山棲遲巖下的一所石屋里,很少出頭露面,仍然夜以繼日、孜孜不倦地研究儒家經典,注釋《孝經》。

鄭玄在徐州住了五、六年,當時孔融為北海相,對鄭玄特別尊崇,他一面為鄭玄修葺故居庭院,一面再三派人敦請鄭玄回郡。

建安元年(196年),鄭玄從徐州返回高密。據《后漢書》本傳記載,鄭玄在回高密的路上曾遇到大批黃巾軍,但他們卻對鄭玄十分尊重:“見玄皆拜,相約不敢入縣境”。黃巾軍尊重士人,這在歷史上是有記載的,而鄭玄是一位真正的名士,在顛沛流離中非禮不動,也是他能夠獲得黃巾軍尊重的原因。據《后漢紀·獻紀》,高密一縣,竟未受黃巾抄掠。

回到高密后,孔融待之甚厚,告訴手下僚屬稱之為鄭君,不得直呼其名。這樣,鄭玄在七十歲時結束了背井離鄉的流亡生活,他老當益壯,仍終日精研經典,博稽六藝,并時常睹覽秘書緯術。可就在這一年,他竟又慘遭人倫大變,經受了老年喪子之痛。他只有一個兒子,名叫鄭益恩,二十三歲時被北海相孔融舉為孝廉。

此年春夏之間,袁紹之子袁譚率黃巾降兵攻北海,圍孔融于都昌(今山東昌邑),情勢萬分緊急。鄭益恩受父命率家兵前去營救,結果反被圍殺,時年僅二十七歲。鄭益恩死后,生有遺腹子,鄭玄因其手文與自己相似,取名叫小同。

建安二年(197年),袁紹為大將軍,兼督冀、青、幽、并四州。一次他大宴賓客,鄭玄應邀出席,在席上對一些所謂“豪俊”的提問進行了答對,語驚四座,使賓客無不折服。袁紹乃舉鄭玄為茂才,并表請鄭玄為左中郎將,但鄭玄卻毫不為之所動,都予以婉拒。

建安三年(198年),獻帝征鄭玄為大司農,這是位列九卿的高官,給安車一乘,所過郡縣長吏送迎。鄭玄在家拜受后,便乘安車至許昌,但馬上又借口有病,請求告老還鄉。他雖然并未到任就職,但已經拜受此命,故世人稱他為鄭司農(但經學注疏中的鄭司農多指東漢初年學者鄭眾)。

顛沛流離

建安五年(200年),鄭玄已經七十四歲了,飽經滄桑,身體常覺不適。這年春天,他夢見孔子對他說:“起、起,今年歲在辰,來年歲在巳”(《后漢書》本傳)。這一年是農歷庚辰年,即龍年,而來年是辛巳年,也就是蛇年,舊說龍、蛇之年對圣賢不利。所以他醒來后很不高興,認為自己當不久于人世了。這一年,袁紹與曹操的大軍在官渡(今河南中牟縣東北)會戰。袁紹為壯聲勢,爭取民心和士望,叫袁譚逼迫鄭玄隨軍,鄭玄無奈,只好抱病而行。走到元城(今河北大名縣境),病勢加重,不能再走了,同年六月病逝于該縣。病重和臨危之時,他還在注釋《周易》。

鄭玄死時正處于大戰亂之際,所以葬禮從簡,但自郡守以下的官員和受業弟子也有一千多人缞绖(披麻戴孝)送葬。最初葬于劇東(今山東青州境內),后又歸葬于高密縣西北五十里劉宗山下的厲阜。而今此地仍存有唐代墓碑和鄭玄祠廟。距此不遠,則是孔融當年給他立的“鄭公鄉”。

鄭玄的學生們為紀念恩師的教誨,把鄭玄平時和弟子們問答五經的言論編輯為《鄭志》,共有8篇。